日本に生まれたことに誇りを感じれる。

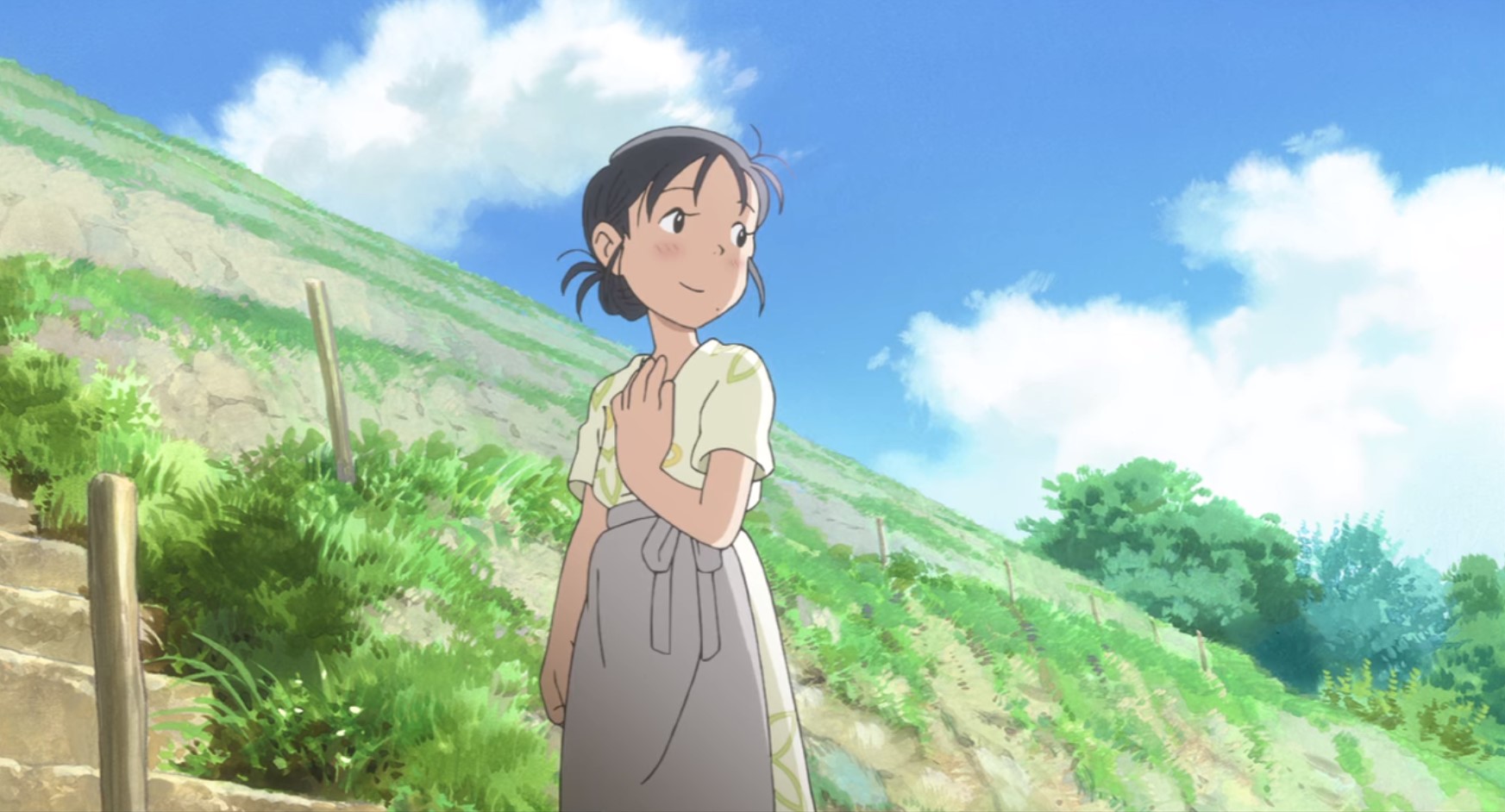

『この世界の片隅に』はそんな映画だ。

第二次世界大戦というものが記録だけの存在になり、歴史の授業で触れられるのは有名な将校と総理大臣の名前、あとは条約締結の年くらい。余程の歴オタか、意識高いガリ勉でなければ眠くなってしまうのは必至。かく言う俺も、全ての授業でうたた寝しなかったかと言えばウソになる。だが本当の意味で後世に語られるべきは、本作で描かれているような戦時下の日常ではなかったのではないだろうか。日本人なら皆どこか日常の延長のように感じれる適度なノスタルジック。これが無いと興味を持てない。10代ならなおのことだ。それが歴史の授業にはなかった。どこか遠い世界の話のように数字と人の名前を列挙しただけだった。夢の国の出来事のように。だから寝た。そう、だから、歴史の授業で寝た人間ほどこの作品を観るべきなんだよ。

舞台は呉(広島)。海には戦艦が並び、空には戦闘機が駆ける、それでも日常は流れていく。主人公のすずは嫁き先での人間関係と、慣れない土地での生活に慣れようと、悩みながらも移りゆく世界の片隅で力強く生きていく。これは自体が今の時代では決して見れない環境なんだけど、ありえない、ワケではない日常がリアル。

この作品が他の戦争映画と違って見やすい理由は、戦争が見事にエンターテイメントの一部として成立している点が挙げられる。と言うと不謹慎だと思われがちだが。俺が言いたいのは、戦争の凄惨さだけを押し付けられても普通は興味を持ちづらい(特に感受性豊かな日本人は辛いものを好まない)。日常の中にスパイスとして効かされた位だからこそ、逆にその環境での人々の苦しさや辛さが強調されている。実に秀逸。だから本作では、厳しい日常の中でも喜びを見出だして愛を育む人々が見事に描かれていた。

とはいえ、戦争の生臭さは見事にドストレートに描いてるからハラショー。空襲警報が鳴ったから防空壕に逃げ込む。それが日常。そんな薄氷の上の日常が、ある日突然壊れた事実が現実感ある様子で描かれる。空爆で火の海になる街。吹っ飛ぶ右手。路傍で腐っていく人間。燃える家をバケツの水で濡らしている必死なすずの姿は、大人しいすずのキャラクターじゃなかったら表現できなかったと俺は思う。

街が焼けて、右手が無くなっても、生活は続く。「いや、街が焼けて右手が無い時点でそれはもう日常ではないんですけど…」と思う。令和の時代の今はね。でも当時はそれが日常だったんだってことを、この映画を見て初めて知れた。いや、はじめて現実味を帯びて実感できた。この映画すげぇよ…。

そんな地続きの日常の中で、基本的に大人しいすずが感情を露わにするのが”終戦”の瞬間。玉音放送ってヤツですね(歴史の授業で習った)。これ、戦争が終わって歓喜して泣いてるんじゃないんだよ。何でこんなに悲惨な目にあって、泣き寝入りしなくてはならないのと、行き場のない怒りと悲しみに涙が零れたんだよ。「辛かった戦いが終わったんだから、悔しがったのは役人とか兵士たちで。一般的な家庭は喜んだもんなのかな…」なんて思ってた俺はこの言い表せない気持ちを初めて学んだ。なるほど、確かに、今だから想像できるけど、何とも言えない気持ちになる。

本音を言えば、日本にはもっとこういう映画が増えても良い(ジブリの『蛍の墓』・『風立ちぬ』も超良い作品だったけど、ちょっとだけドラマティックでしたね、大好きだけど)。戦争を経験した世代が少なくなっているからこそ、戦争を、忘れてはいけない史実として記録するためにも、もっと増えて欲しい。小学校の道徳の授業とかで流せば良いのに。

こんな経験を乗り越えてきた日本人として、

この世界の片隅で力強く誇りを持って生きていきたい。